歯科医院で「抜歯が必要です」と告げられると、多くの方が不安を感じるものです。しかし、正しい知識があれば恐怖心は軽減できます。今回は、抜歯が必要となる状況や判断基準、保存の可能性、そして抜歯後の選択肢まで、詳しく解説します。安心して最適な選択ができるよう、ぜひ参考にしてください。

千代田区にある歯医者、市ヶ谷番町歯科クリニックでは、抜歯になるかもしれない歯の保存や、抜歯後の対応についてもご相談に乗っております。ご自身の歯にご不安のある方は、お気軽にご相談ください。

1. 歯を抜かないといけないと言われた時の心理的負担

1.1 抜歯宣告を受けた時にすべきこと

「歯を抜かないといけません」という言葉を歯科医師から告げられたとき、多くの患者さんは大きな不安や恐怖を感じるものです。歯は一度失うと二度と自然に戻ることはありません。それだけに、抜歯の宣告は精神的な負担となります。

大切な決断となりますので、まずは落ち着いて、抜歯せずに済む方法がないか、また、やむを得ず抜歯をする場合は、失った歯を補うためにどのような治療ができるのか、選択肢についても歯科医師に確認することがおすすめです。

2. 歯を抜かないといけないケースとその判断基準

2.1 歯を抜かないといけないケースとその判断基準

歯科医院では常に「歯を残す」ことを第一に考えています。しかし、残念ながら歯を抜かざるを得ないケースもあります。抜歯の判断は、単に「痛いから」「虫歯だから」というだけではなく、様々な要素を考慮して慎重に行われます。

主な抜歯の判断基準としては、以下のようなものがあります:

- 虫歯や歯周病が非常に進行している

- 歯の根(歯根)に重度の感染がある

- 歯が大きく割れている、または深い亀裂がある

- 残っている歯の厚みが十分でない

- 歯を支える骨が大きく失われている

- 矯正治療のために抜歯が必要な場合

- 親知らずが周囲の歯に悪影響を与えている

当院では、レントゲン写真やCT画像などの検査結果をもとに、患者さんの状態を詳しく分析し、抜歯の必要性を判断しています。

また、根管治療の専門医が国際的な基準での治療を行なっています。必要に応じて、根管治療の専門医の診断も仰ぎながら、患者さんにとって最善の治療方法をご提案いたします。

2.2 根の感染や骨吸収が進行している状態

歯の根(歯根)に感染が広がり、骨が溶けてしまう「骨吸収」が進んでいる場合は、抜歯が必要になることがあります。

歯の内部には「歯髄」と呼ばれる神経や血管が通っています。この部分に細菌が侵入すると、根の先端に膿がたまる「根尖性歯周炎」という状態になることがあります。この状態が長く続くと、歯を支える骨が溶け始め、最終的に歯がグラグラになってしまいます。

また、歯周病が進行して歯を支える骨が大きく失われた場合も、抜歯が必要になることがあります。歯周病は初期には痛みがほとんどないため気づきにくく、気づいた時には進行していることもあります。定期的な検診で早期発見することが大切です。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

2.3 歯の破折や亀裂が深部に及んでいる時

歯に大きな亀裂や破折(ひび割れ)がある場合、特にそれが歯の根の部分まで達している場合は、抜歯が必要になることがあります。

歯の破折は、硬いものを噛んだ時の衝撃や、歯ぎしり・食いしばりによる過度の力、大きな虫歯や詰め物によって歯が弱くなっている場合に起こりやすくなります。また、根管治療(神経を取る治療)を受けた歯は、水分が失われて乾燥し、もろくなりやすいため、破折のリスクが高まります。

歯の破折が歯茎の下(歯根)まで及んでいる場合、修復が非常に困難になります。このような場合、感染や痛みを防ぐために抜歯が推奨されることがあります。

2.4 智歯(親知らず)の抜歯が必要なケース

智歯(親知らず)は、通常20歳前後に生えてくる最も奥の歯です。しかし、現代人の顎は進化の過程で小さくなっているため、親知らずが正常に生えるスペースがないことも多く、様々な問題を引き起こすことがあります。

親知らずの抜歯が必要になる主なケースは以下の通りです:

- 横向きや斜めに生えている(水平埋伏や斜位埋伏)

- 部分的にしか生えておらず、歯茎に炎症を起こしている(智歯周囲炎)

- 隣の歯を押して歯並びを乱す恐れがある

- 頬の内側を傷つける位置に生えている

- 虫歯や歯周病になりやすい位置にある

親知らずは奥に位置するため、日常の歯磨きが届きにくく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、部分的にしか生えていない親知らずの周りには、食べ物のかすが詰まりやすく、細菌が繁殖して「智歯周囲炎」を引き起こすことがあります。

当院では、レントゲンやCT検査で親知らずの状態を詳しく確認し、抜歯の必要性を判断しています。症状がなくても、将来的に問題を引き起こす可能性がある場合は、予防的な抜歯をお勧めすることもあります。

3. 抜歯を回避できる可能性がある保存治療

3.1 根管治療(歯の神経を取る治療)の可能性

根管治療は、歯の内部の神経や血管(歯髄)に感染や炎症がある場合に行われる治療です。根管治療によって歯を保存できる場合があります。

ただし、根管治療にも限界があります。歯周病によって歯を支える骨が大きく失われている場合や、歯が破折している場合などは、歯を残せないこともあります。

当院では、国際基準の材料と技術を用いた、精密な根管治療を提供しています。可能な限り患者さんの歯を保存するために、まずはしっかりと診査を行い、一人ひとりの状態に合わせた最適な治療計画を立てています。

4. 歯を抜かないといけない場合の事前準備

4.1 抜歯前の検査と全身状態の確認

抜歯を安全に行うためには、事前の検査と全身状態の確認が非常に重要です。当院では、抜歯前に以下のような検査や確認を行っています。

まず、レントゲン検査やCT検査を行い、歯の状態や周囲の骨の状況、神経や血管の位置などを詳しく確認します。これにより、抜歯の難易度を予測し、適切な抜歯方法を計画することができます。

また、患者さんの全身状態についても詳しくお聞きします。特に以下のような点について確認いたします:

- 現在かかっている病気(糖尿病、心臓病、高血圧など)

- アレルギーの有無

- 服用中の薬

- 過去の手術や麻酔の経験

- 妊娠の可能性

これらの情報は、抜歯の安全性に大きく関わるため、正確にお伝えいただくことが重要です。

4.2 服用中の薬(特に抗凝固剤)の注意点

抜歯を行う際、普段服用している薬によっては特別な注意が必要になることがあります。特に「抗凝固剤」と呼ばれる血液を固まりにくくする薬を服用している場合は、出血のリスクが高まる可能性があります。

血液を固まりにくくする薬を服用している場合、抜歯前に中止する必要があるかどうかは、患者さんの状態や薬の種類によって異なります。むやみに中止すると、別の健康リスクが生じる恐れがあるため、必ず主治医に相談した上で判断する必要があります。

当院では、抜歯予定の患者さんには事前に服用中の薬について詳しくお聞きし、必要に応じて主治医との連携を取っています。その他の薬(骨粗しょう症の薬など)についても、抜歯との関連について確認が必要な場合があります。服用中の薬がある場合は、事前に歯科医師にお知らせください。

4.3 抜歯当日の食事や服装について

抜歯当日の過ごし方について、いくつか注意点をお伝えします。適切な準備をすることで、抜歯後の回復をスムーズに進めることができます。

【食事について】

- 抜歯の予定時間によりますが、一般的に抜歯前に軽い食事を取っておくことをお勧めします。空腹状態だと気分が悪くなることがあります。

- ただし、あまり重たい食事や消化の悪いものは避けましょう。

- 抜歯後すぐは麻酔の効果が残っているため、食事を取る際は注意が必要です。やけどや、舌や頬を噛んでしまう恐れがあります。

- 抜歯後の食事は、刺激の少ないものを選びましょう。抜歯部位に刺激を与えないようにすることが大切です。

【服装について】

- リラックスできる楽な服装でお越しください。

- 大きなフードや、ハイネックなど顔周りにかかる服装は、避けた方が良いでしょう。

【その他の準備】

- 抜歯後の処方薬(痛み止めや抗生物質など)の受け取りのため、保険証やマイナンバーカードを必ずお持ちください。

当院では、抜歯前にこれらの点について詳しくご説明し、患者さんが安心して治療に臨めるようサポートしています。ご不明な点があれば、事前に遠慮なくお問い合わせください。

5. 抜歯後の対処法と注意点

5.1 痛みや腫れの管理方法

抜歯後には、ある程度は痛みや腫れが生じることがあります。これらの症状は通常、徐々に改善していきます。

【痛み・腫れの管理】

- 歯科医師から処方された鎮痛剤や抗生物質は、指示通りに服用してください。

- 強くうがいをすると、再度出血しやすくなりますのでお控えください。

- 抜歯直後は、氷嚢や冷却パックを使って冷やすことが効果的です。ただし、冷やしすぎは逆効果になるため注意しましょう。

- 抜歯当日の飲酒や激しい運動、入浴はお控えください。

【注意すべき症状】 以下のような症状が見られた場合は、早めに当院にご連絡ください:

- 強い拍動性の痛み

- 38度以上の発熱

- 抜歯後2~3日経っても増加する腫れ

- 嚥下(飲み込み)や呼吸が困難

- 異常な出血

その他抜歯後に発生したお困りごとがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

5.2 出血への対処と止血方法

抜歯後のある程度の出血は正常なことですが、適切な対処法を知っておくことで不安を減らし、回復をスムーズに進めることができます。

【止血の方法】 もし抜歯後に出血が続く場合は、以下の方法を試してみてください:

- 抜歯後、数時間たっても出血しているような時は、清潔なガーゼなどを10分〜15分強めに噛んで圧迫してください。

- 舌や指で抜歯部位を触ったり、頻繁に唾を吐いたりすることは避けましょう。

- 熱い飲み物や、ストローの使用、うがい、喫煙は血液の凝固を妨げるため避けてください。

【注意が必要な出血】 以下のような場合は、当院にご連絡ください:

- 30分間ガーゼを噛み締めても出血が止まらない

- 大きな血の塊が口から出てくる

- 出血が数時間以上続く

抗凝固剤を服用している患者さんは、出血が長引くことがあります。事前に歯科医師と相談し、適切な対応策を立てておくことが重要です。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

5.3 抜歯後の食事制限と生活上の注意点

抜歯後の食事や生活習慣に気をつけることで、傷の治りを早め、合併症のリスクを減らすことができます。以下のポイントを参考にしてください。

【食事について】

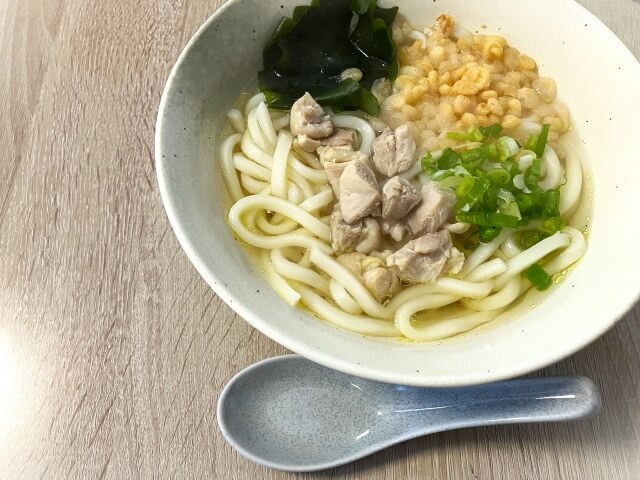

- 抜歯当日は、麻酔が切れるまで(通常2〜3時間)食事を控えましょう。やけどや怪我の恐れがあります。

- 回復初期は柔らかい食べ物を選びましょう(おかゆ、スープ、ヨーグルト、豆腐など)。

- 熱すぎる・冷たすぎる食べ物や飲み物は避けてください。常温のものがおすすめです。

- 抜歯直後は、抜歯した箇所で積極的に噛むことは避けましょう。

- 硬い食べ物(ナッツ、せんべい、固いパンなど)、辛い食べ物、酸性の強い食べ物は3〜4日間避けましょう。

- ストローの使用は、かさぶたを剥がしてしまう可能性があるため、1週間程度は避けてください。

【生活上の注意点】

- 抜歯当日は激しい運動や重い物を持ち上げることを避けましょう。

- 強くうがいをすることは控えましょう。

- 喫煙は治癒を遅らせるため、少なくとも48時間は避けることをお勧めします。できれば1週間以上禁煙するとさらに良いでしょう。

- 歯磨きは継続して行いますが、抜歯部位は強く磨かないように注意しましょう。

5.4 ドライソケットを防ぐために

ドライソケットは、抜歯後に生じることがある合併症の一つです。抜歯後に形成される血餅(血の固まり)が何らかの理由で失われたり、正常に形成されなかったりすると、露出した骨に痛みを伴う炎症が起こる状態です。

もしドライソケットの症状が現れた場合は、すぐに当院にご連絡ください。適切に処置をすることで痛みを軽減し、治癒を促進します。

6. 抜歯後の歯の補綴(ほてつ)オプション

6.1 入れ歯(義歯)の種類と選び方

歯を抜いた後、その空間を補う方法の一つが入れ歯(義歯)です。入れ歯には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。

6.1.1 部分入れ歯

失った歯が一部の場合に使用する入れ歯です。主に以下の種類があります:

- レジン床部分入れ歯

- 特徴:プラスチック(レジン)でできた台に人工歯を取り付けたもの

- メリット:保険診療で製作できるものもあり、比較的安価

- デメリット:金属製の留め金(クラスプ)が見えることがある、厚みがある

- 金属床部分入れ歯

- 特徴:金属のフレームに人工歯を取り付けたもの

- メリット:薄くて丈夫、熱や味を感じやすい、違和感が少ない

- デメリット:レジン床より高価、修理が複雑な場合がある

- ノンクラスプデンチャー(金属の留め金がない入れ歯)

- 特徴:目立つ金属のクラスプがなく、柔軟な素材を使用

- メリット:見た目が自然、装着感が良い

- デメリット:自費診療のため、他の入れ歯に比べて高額

6.1.2 総入れ歯(フルデンチャー)

上顎または下顎のすべての歯を失った場合に使用する入れ歯です。

- 特徴:口の中全体をカバーする形状

- メリット:多数の歯を失った場合でも、咀嚼機能と見た目を回復できる

- デメリット:慣れるまで時間がかかる場合がある、定期的な調整が必要

6.1.3 入れ歯の選び方のポイント

- 失った歯の数と位置

- 残っている歯の状態

- 費用と保険の適用範囲

- 見た目の重視度

- 快適さと機能性のバランス

- メンテナンスのしやすさ

入れ歯は、取り外しができるため清掃が容易ですが、見た目や噛み心地は天然歯に比べると劣ります。次の項では、天然歯と同じような自然な見た目で、ご自身の歯のように食事が楽しめる、インプラントについてご紹介します。

6.2 インプラントのメリット・デメリット

インプラントは、抜けた歯の代わりに顎の骨に人工の歯根(チタン製のネジのような部品)を埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。自然な歯に近い見た目と機能を取り戻すことができるため、近年多くの方に選ばれています。

6.2.1 インプラントのメリット

- 見た目と感覚が自然な歯に近い:

インプラントは見た目が自然で、会話をしたり、食事をしたりする際の感覚も自然な歯に近いです。 - 周囲の歯に負担をかけない:

ブリッジとは異なり、隣接する健康な歯を削る必要がありません。入れ歯のように、他の歯で支える必要もないため、健康な歯を健康なまま、保つことができます。 - 骨の吸収を防ぐ:

抜歯後、使われない部分の顎の骨は徐々に痩せていきますが、インプラントは人工の歯根を顎の骨に埋め込むため、骨の吸収を防ぎます。 - 長期的な耐久性:

適切にケアすれば、インプラントは10年以上、場合によっては一生使用できることもあります。 - 安定性が高い:

入れ歯のようにずれたりゆるんだりする心配がなく、しっかりと固定されています。歯を失う前と同じように、快適に食事を楽しむことができます。

6.2.2 インプラントのデメリット

- 費用が高い:

インプラント治療は保険適用外(自由診療)のため、費用が比較的高額になります。ただし、長期的に見ると、他の治療法よりも耐久性が高いため、トータルコストでは有利な場合もあります。 - 治療期間が長い:

個人差がありますが、治療完了までに3〜6か月程度かかります。 - 外科手術が必要:

顎の骨にインプラント体を埋め込むための手術が必要です。 - すべての人に適用できるわけではない:

骨の量や質、全身疾患(糖尿病や骨粗しょう症など)の状態によっては、インプラント治療が難しい場合があります。

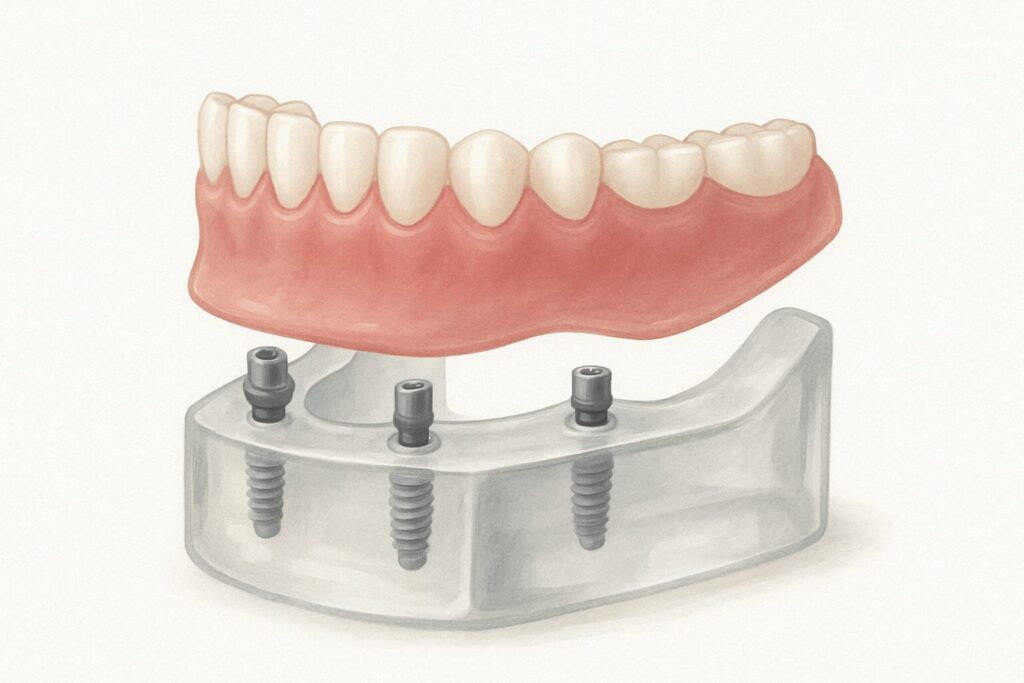

6.3 インプラントオーバーデンチャーという新しい選択肢

「インプラントオーバーデンチャー」という言葉を聞いたことがありますか?インプラントオーバーデンチャーは、従来の入れ歯とインプラントの良いところを組み合わせた治療法です。

顎の骨に数本のインプラントを埋め込み、その上に入れ歯を固定する方法で、特に多数の歯を失った方に適した選択肢となっています。インプラントと並んで、近年選ばれる方が増えている治療です。

6.3.1 インプラントオーバーデンチャーの特徴

- 安定性が高い:

通常の入れ歯と比べて、インプラントでしっかり固定されるため、話したり食事をしたりする際に動きにくく、安定感があります。特に下の入れ歯は通常のものだと不安定になりがちですが、この方法ではその心配が軽減されます。 - 少ないインプラント本数:

フルインプラントではたくさんのインプラントが必要ですが、オーバーデンチャーでは片顎で通常2〜4本で十分なため、費用を抑えることができます。 - 骨の保存:

インプラントが顎の骨に刺激を与えるため、骨の吸収を防ぎ、顔の形状を維持する効果があります。 - お手入れのしやすさ:

入れ歯を取り外して洗浄できるため、日常のお手入れが比較的容易です。特に高齢の方や手先の器用さに自信がない方でも管理しやすいのが特徴です。

6.3.2 インプラントオーバーデンチャーがおすすめな方

- 総入れ歯の安定性に不満がある方

- フルインプラントの費用が負担になる方

- 骨の量が少なく、フルインプラントが難しい方

- 入れ歯とインプラントのメリットを両方享受したい方

- 長期的な口腔健康の維持に関心がある方

当院では、患者さんの口腔内の状態、骨の量、予算、生活スタイルなどを総合的に考慮し、インプラントオーバーデンチャーが適切かどうかを判断しています。従来の入れ歯に比べて快適性が格段に向上するため、多くの患者さんに満足いただいている治療法です。

入れ歯の安定性に悩んでいる方、これから入れ歯を検討している方は、ぜひこの選択肢についてもご相談ください。当院では、わかりやすい説明と十分な相談時間を設け、患者さん一人ひとりに最適な選択をサポートしています。

7. 抜歯を避けるための日常のケア

7.1 効果的な歯磨き方法と歯間ケア

歯を長く健康に保つためには、日常のケアが非常に重要です。ご自身の歯を1本でも長く保つために、効果的な歯磨きと歯間ケアの方法をご紹介します。

7.1.1 効果的な歯磨き方法

- 適切な歯ブラシの選び方

- ご自身のお口の状態に合った歯ブラシを選びましょう

- 1か月を目安に交換することをお勧めします

- 基本的な歯磨きの手順

- 歯の表面に対して垂直に当てる

- 1本ずつ磨くことを意識して、小刻みに前後に動かす

- 強くこすらず、優しい力で磨く

- 歯の表側、裏側、噛み合わせ面をまんべんなく磨く

- 奥歯の裏側や、前歯の裏側も忘れずに

- 歯磨きの時間と頻度

- 1回の歯磨きは最低3分間を目安に

- 食後30分程度経ってから磨くのが理想的

- 1日2回以上の歯磨きを習慣に

7.1.2 歯間ケアの重要性と方法

歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れを完全に取り除くことはできません。歯間ブラシ・デンタルフロス・マウスウォッシュなども、活用することがおすすめです。特にデンタルフロスは、一日に一度はすべての葉と歯の間に通すことを習慣づけましょう。

お口の中の状況やライフスタイルなどによって、患者さん一人ひとりに合ったケア用品は異なります。定期的な検診の際に、ご自身のケア方法が適切かどうかもチェックし、最適なケア用品の選び方、効果的な使い方についてもご案内いたします。ご不安のある方は、お気軽にご相談ください。

患者様一人ひとりにとって

最適な治療プランをご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

7.2 定期検診の重要性と頻度

定期的な歯科検診は、大きな歯の問題を未然に防ぎ、抜歯リスクを大幅に減らすために非常に重要です。早期発見・早期治療により、小さな問題が大きくなる前に対処することができます。

7.2.1 定期検診のメリット

- 初期段階での虫歯や歯周病の発見:

初期の虫歯や歯周病は自覚症状がほとんどありません。定期検診では、目に見えない小さな変化も専門家が見つけることができます。 - 予防的処置の実施:

フッ素塗布やシーラント(溝埋め)など、予防処置を適切なタイミングで受けることができます。 - プロフェッショナルクリーニング:

歯ブラシでは取り切れない歯石や着色を除去し、歯と歯茎の健康を保ちます。 - 悪習慣の早期発見と指導:

歯ぎしりや食いしばりなど、歯に負担をかける習慣を発見し、対策を立てることができます。 - 費用面でのメリット:

小さな問題のうちに対処することで、将来的に大きな治療費を節約できます。

7.2.2 推奨される検診頻度

一般的には、3ヶ月〜半年に1回の定期検診をお勧めしています。ただし、以下のような方は、より頻繁な検診が必要な場合があります:

- 歯周病がある方

- 過去に多数の虫歯治療を受けた経験がある方

- 喫煙者

- 糖尿病などの全身疾患がある方

- 矯正治療中の方

- 妊娠中の方

- 口腔内乾燥症の方

患者さん一人ひとりの口腔内状態や生活習慣に合わせた最適な検診間隔をご提案しますので、お気軽にご相談ください。

歯科医院での定期検診を習慣化することで、健康な歯を長く維持し、抜歯のリスクを大幅に減らすことができます。定期検診は単なるチェックだけでなく、ご自身のケアが自己流になっていないか確認する機会にもなりますので、ぜひ今月から定期通院を始めましょう!

7.3 生活習慣と食生活の見直し

歯の健康は、日々の生活習慣や食生活と密接に関連しています。抜歯リスクを減らし、健康な歯を長く維持するためには、以下のポイントに注意することが大切です。

7.3.1 生活習慣の見直し

- 喫煙の影響:

喫煙は歯周病のリスクを高め、治癒力を低下させます。また、口腔がんのリスク因子でもあります。禁煙することで、口腔内の健康が大幅に改善します。 - 歯ぎしり・食いしばりへの対策:

無意識に行われる歯ぎしりや食いしばりは、歯に過度の負担をかけ、ひび割れや破折の原因になります。ストレス管理やマウスピースの使用が効果的です。 - 適度な運動と質の良い睡眠:

全身の健康は口腔内の健康にも影響します。適度な運動と十分な睡眠で免疫力を高めることも、歯の健康維持に役立ちます。 - 適切な歯ブラシの使用:

硬すぎる歯ブラシや強い力での歯磨きは、歯や歯茎を傷つける可能性があります。適切な硬さの歯ブラシを選び、優しい力で磨くことが大切です。

7.3.2 食生活の見直し

- 糖分の摂取頻度:

糖分を含む食べ物や飲み物を頻繁に摂取すると、虫歯リスクが高まります。特に間食の回数や、だらだら食べる習慣に注意しましょう。 - 酸性食品・飲料:

柑橘系の果物、炭酸飲料、酸味の強い食品は、頻繁に摂取すると歯のエナメル質を溶かす可能性があります。摂取後は水で口をすすぐと良いでしょう。 - 歯に良い食べ物:

- カルシウムが豊富な食品(乳製品、小魚、緑黄色野菜など)

- リンを含む食品(魚、肉、卵など)

- ビタミンCが豊富な食品(野菜、果物)

- 繊維質の多い野菜(噛む刺激が歯や歯茎の健康を促進)

- 水分摂取:

十分な水分摂取は唾液の分泌を促し、口腔内を自然に洗浄する効果があります。特に食後に水を飲むことは、食べかすを流し、口腔内のpHを中性に戻す助けになります。

当院では、患者さん一人ひとりの生活スタイルに合わせたアドバイスを提供しています。日常的な口腔ケアと定期検診、生活習慣の見直しという小さな積み重ねが、将来的な歯の健康に大きく影響します。少しでも長く、少しでも多くのご自身の歯で過ごせるように、小さなことから見直してみませんか?

8. まとめ

歯を抜くという決断は、患者さんにとって心理的な負担が大きいものです。歯を抜かなければならない状況には様々なケースがありますが、残念ながら保存が難しい場合でも、現代の歯科医療では、自然な歯に近い機能と見た目を取り戻すための様々な選択肢が用意されています。

また、定期的な歯科検診と適切な口腔ケア、健康的な生活習慣を維持することで、将来的な抜歯リスクを大幅に減らすことができます。小さな問題の早期発見・早期治療が、健康な歯を長く維持する鍵となります。

歯科治療に対する不安や恐怖を感じる方は少なくありません。当院では、患者さんの気持ちに寄り添い、リラックスして治療を受けられる環境づくりに努めています。私たち市ヶ谷番町歯科クリニックは、患者さんの口腔の健康と笑顔をサポートするパートナーでありたいと考えています。疑問や不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

※ 本記事の内容は、投稿時現在の情報によるものです。最新の情報は市ヶ谷番町歯科クリニックまでお問い合わせください。